如果说软件架构的艺术是“The Art of Trade-off”,那么企业架构的艺术则是“The Approach of Business and IT Alignment ”。

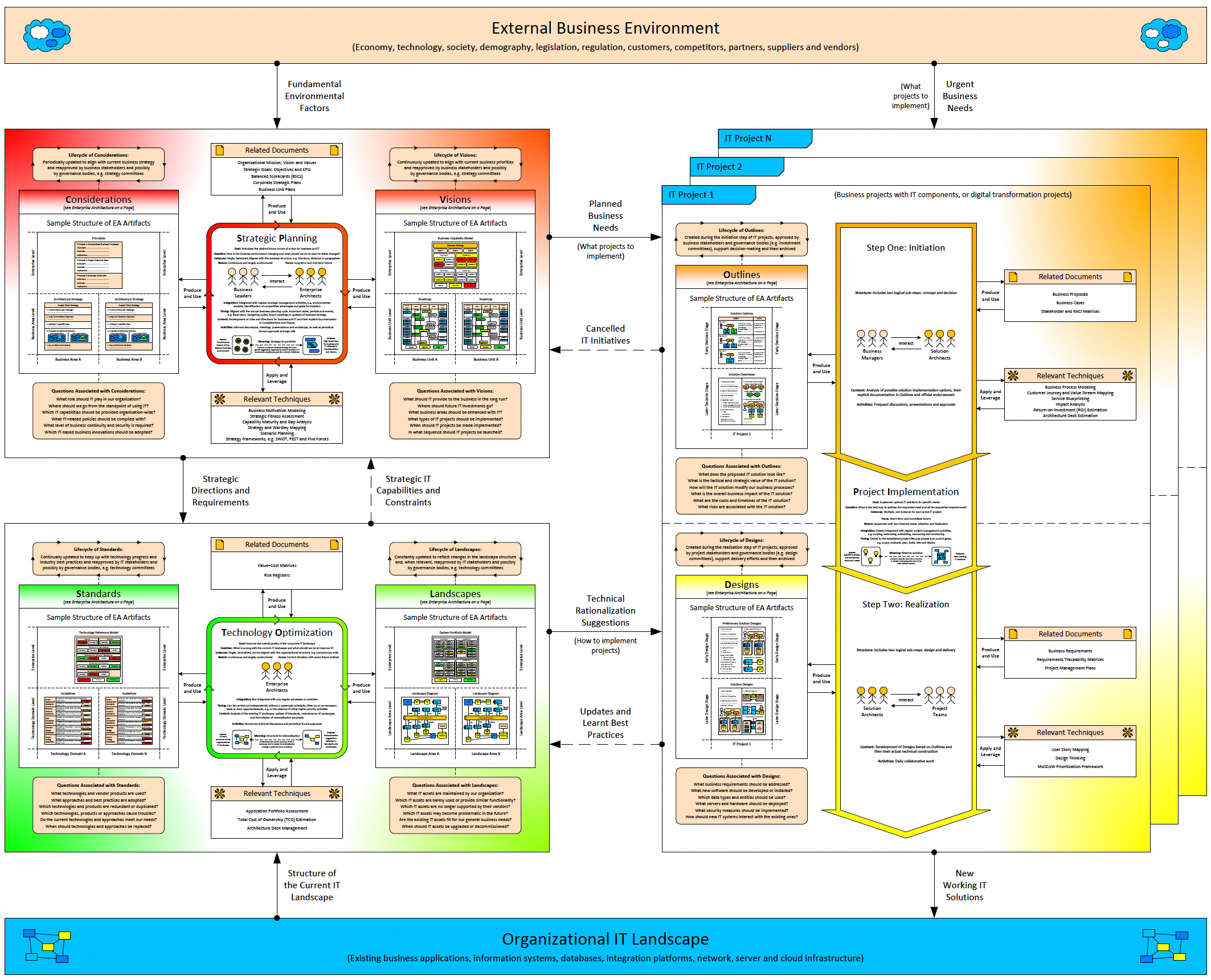

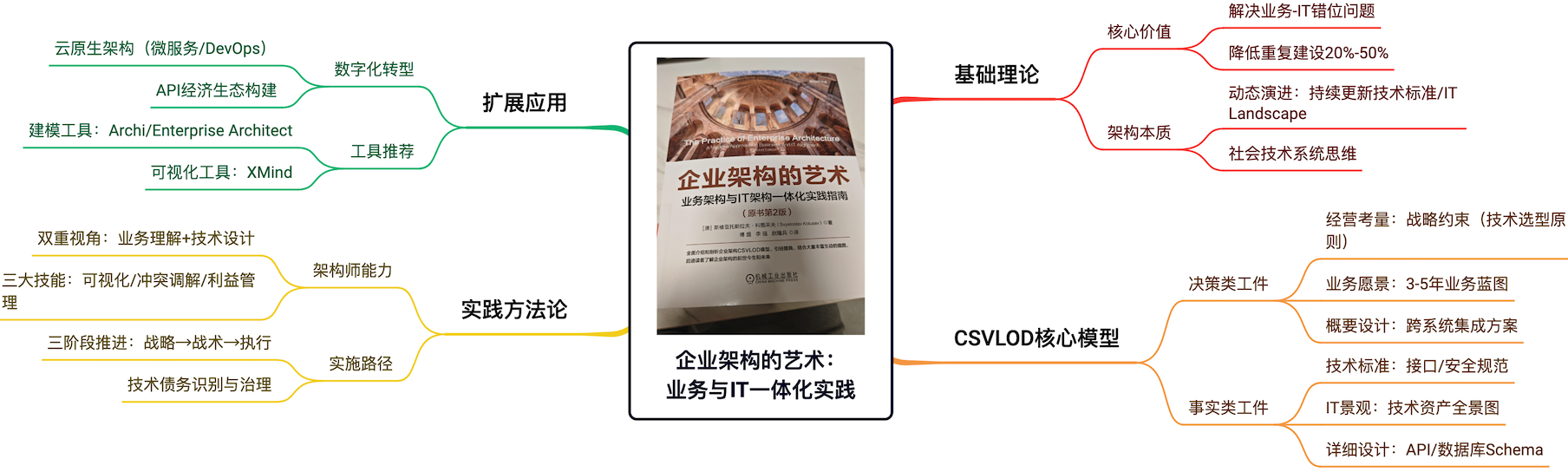

数字化转型浪潮中,“业务与IT对齐”早已成为企业高层的口头禅,但真正实现这一目标的组织却寥寥无几。企业IT架构师曾深陷TOGAF框架的理论泥潭,也曾被敏捷方法论的热潮裹挟,《企业架构的艺术:业务架与IT架构一体化实践指南》一书,在作者Svyatoslav Kotusev的CSVLOD模型中,以极简的思维框架,揭示了企业架构(EA)的本质——不是文档堆砌,而是共识塑造。一、CSVLOD模型:企业架构的“最小可行集

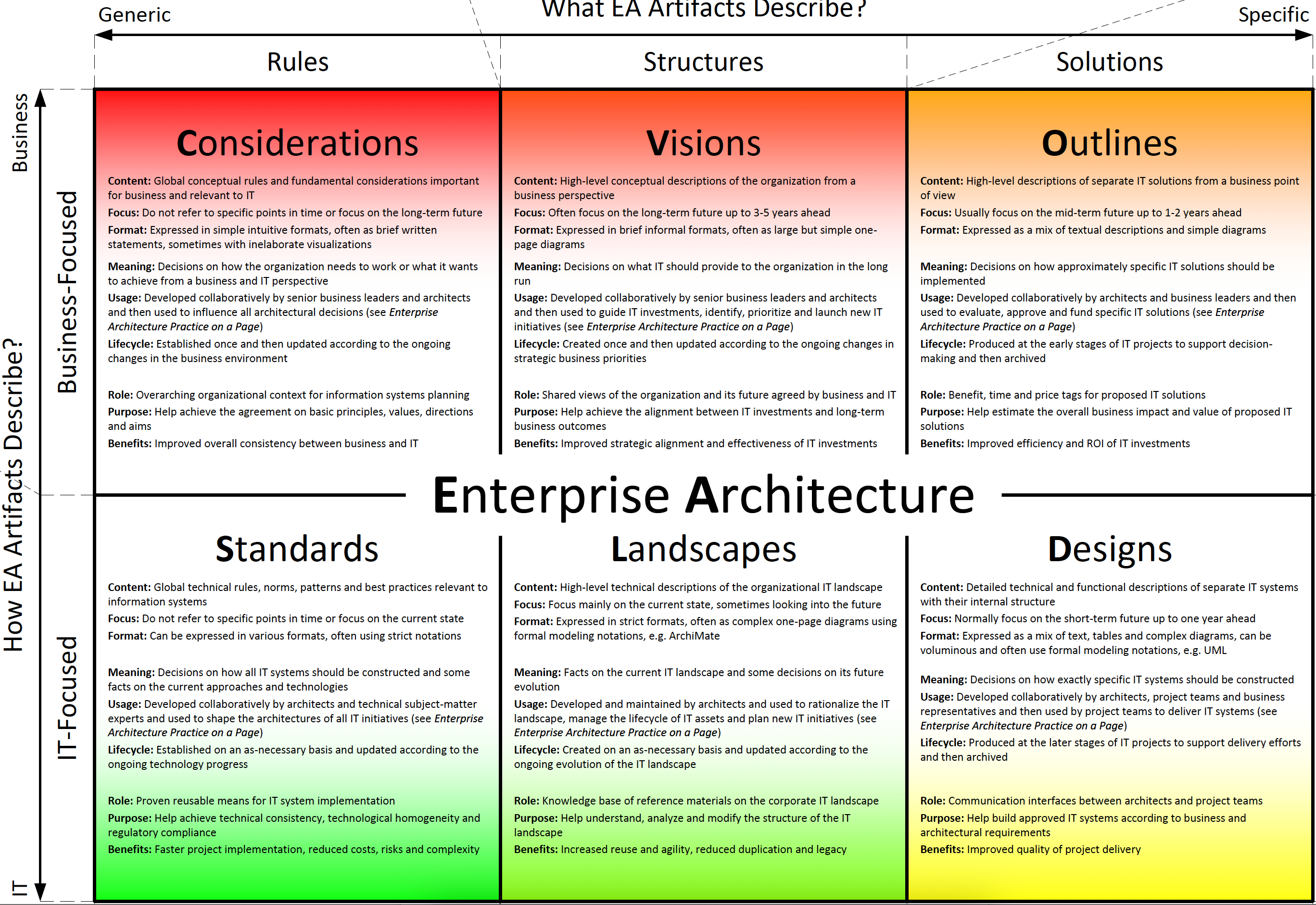

传统EA框架(如TOGAF)常因理论复杂、落地困难饱受诟病。而CSVLOD模型则直击痛点,将企业架构的产出提炼为六大核心工件,形成可落地的6个“最小可行集”:

1. 决策类:业务与IT的共识契约

• 经营考量(Considerations):战略级约束条件(如“所有系统必须支持多云部署”),需与高管层共同制定。

• 业务愿景(Visions):3-5年业务蓝图,通过业务能力模型和目标状态路线图描绘未来图景。

• 概要设计(Outlines):跨系统解决方案框架,定义服务边界与集成逻辑,避免“烟囱式”系统建设。

2. 事实类:IT生态的“数字孪生”

• 技术标准(Standards):接口规范、安全策略等“技术宪法”,确保系统互操作性。

• IT 全景图(Landscapes):现有技术资产的全景图,暴露技术债务与系统依赖关系。

• 详细设计(Designs):API规范、数据库Schema等实施细节,由开发团队自主维护。

这一模型的精妙之处在于:用20%的关键工件覆盖80%的架构价值,避免陷入无休止的文档编制。正如书中所言:“企业架构的价值不在于工件的数量,而在于共识的深度”。

| 工件类型 | 核心作用 | 典型输出案例 | 参与方 |

| 经营考量 | 战略级约束条件 | 技术选择原则、投资优先级矩阵 | 高管层+架构师 |

| 技术标准 | IT系统通用规范 | 接口标准、安全策略 | IT团队主导 |

| 业务愿景 | 3-5年业务目标蓝图 | 业务能力模型、目标状态路线图 | 业务部门+架构师 |

| IT Landscape | 现有技术资产全景图 | 系统依赖关系图、技术债务清单 | 技术团队维护 |

| 概要设计 | 跨系统解决方案框架 | 服务边界定义、集成架构图 | 多方协作 |

| 详细设计 | 具体实施技术方案 | API规范、数据库Schema | 开发团队执行 |

二、架构师的双重角色:从“技术专家”到“跨界翻译官”

书中颠覆了传统对架构师的认知——沟通能力比技术能力更重要。作者通过大量案例证明:

• 共识塑造者:决策类工件(如业务愿景)必须与业务部门反复碰撞,甚至需要采用“业务原型法”(如用Excel模拟流程)降低沟通成本。

• 可视化大师:书中推荐的“Enterprise Architecture on a Page”方法,将复杂架构抽象为一张A4纸,用坐标轴区分战略层(Why)、战术层(What)、执行层(How)。这种可视化思维让技术方案不再晦涩难懂。

• 技术债务清道夫:通过IT景观图识别遗留系统,制定渐进式改造策略。例如某零售企业通过统一数据标准,将库存误差率降低15%。

在企业实践中,有些项目曾因过度追求技术先进性,忽略了业务部门的接受度,最终导致系统上线后无人使用。而CSVLOD模型强调的“先共识,后设计”,正是此类问题的解药。

三、实践启示:数字化转型的四个关键动作

结合书中理论与实践,提炼出企业架构落地的四大法则:

1. 从“全面规划”转向“精准狙击”

从TOGAF式的瀑布式规划,到聚焦核心业务能力(如电商企业的“订单履约能力”),用MVP(最小可行产品)验证架构可行性。

2. 建立“双向翻译”机制

业务需求→技术方案:通过业务能力模型拆解为可执行的IT能力;技术约束→业务影响:用技术景观图展示系统瓶颈对业务目标的影响。

3. 拥抱“有纪律的灵活性”

技术标准(如微服务架构规范)保持刚性,而业务愿景每季度迭代更新,通过“架构看板”实现动态治理。

4. 培养“T型架构师”

纵向精通至少一个领域(如数据架构),横向掌握业务建模、可视化表达等跨界技能。正如译者傅盛在序言中所说:“架构师应是业务与IT的‘双语者’”。

此书最深的感悟是:企业架构不是IT项目,而是组织进化的基因工程。它通过CSVLOD模型将战略解码为可执行的数字DNA,让业务与IT在共识中共同进化。

对于数字化转型中的企业,本书提供了从理论到实践的完整地图;对于架构师,它更是一部“生存指南”——在这个VUCA时代,唯有掌握共识塑造的能力,才能在技术与业务的夹缝中开辟出一条生路。